De São Paulo, Shanghai et Londres à Accra, Amsterdam et Quito, jardins, potagers et fermes urbaines bourgeonnent à travers le globe depuis la fin des années 2000. Adoptant maintes formes, l’agriculture urbaine s’avère être une activité flexible qui peut s’adapter à divers espaces, objectifs et publics. L’essor de ce phénomène s’inscrit dans un contexte de revendication de cohésion sociale, de durabilité et résilience au niveau local.

Néanmoins, même en France, où les efforts d’aménagement du territoire pour l’inclusion de la culture urbaine sont considérables, certains défis phytosanitaires, économiques et légaux sont à surmonter pour le déploiement massif de l’agriculture urbaine sur le territoire.

Jardin urbain sur le toit du BHV Marais à Paris

Un phénomène mondial, qui prend également son essor en France.

Potagers, ruchers, jardins partagés, vergers, fermes verticales… Les plantations s’emparent peu à peu de l’environnement urbain. En effet, 800 millions de personnes sont impliquées dans l’agriculture urbaine et périurbaine dans le monde[1] et l’on compte d’innombrables initiatives d’agriculture urbaine sur le territoire français. Diverses municipalité, telles que Choisy-le-Roi[2], Marseille[3], Montpellier[4], ont pro-activement adopté des initiatives pour « cultiver la ville ». Paris est en tête de la recrudescence de l’agriculture urbaine en France : on compte 20 hectares (73 en Île-de-France[5]) et 28 500 tonnes de fruits produits par an[6]. La maire de la capitale elle-même ambitionne de convertir 30 hectares en terres agricoles d’ici 2020, lançant sa troisième saison des « Parisculteurs », un concours destiné à verdir Paris, et organisant la construction d’une ferme urbaine de 14 000 m2 – soit deux terrains de football – sur le toit du Parc des expositions de la Porte de Versailles (où s’est tenu le Salon de l’agriculture).

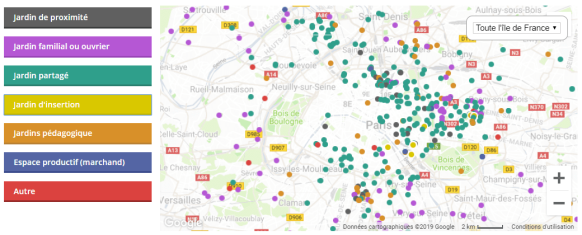

Cartographie illustrant la multitude de jardins urbains répartis en Île-de-France [7]

L’agriculture urbaine est un terme ample qui rassemble divers types d’initiatives de culture de plantes et aliments sur le territoire des villes – même si cela n’efface pas l’importance de leur relation avec le péri-urbain et le rural dans les systèmes de distribution alimentaire. Cette ambiguïté dans la définition même d’agriculture urbaine lui octroie la capacité de s’adapter par rapport aux nécessités locales.

En effet, l’agriculture urbaine peut être adaptée à divers espaces : certains plus traditionnels, tels que pieds d’arbre, bacs à fleurs, rooftops (BHV marais) et jardins communautaires, ou certains plus inventifs, tels que des parkings (Cycloponics), des bunkers (Bunker Comestible à Strasbourg), des conteneurs (Agricool à Paris), ou dans des tunnels (Growing Underground à Londres), des espaces publics abandonnés (la Petite ceinture qui fait le tour de Paris), et même dans des supermarchés (Infarm chez Metro). Les méthodes de culture peuvent elles aussi varier des plus high-tech (les techniques d’hydroponie, aquaponie et aéroponie qui exigent une infrastructure et des équipements considérables) au plus low-tech, telles que le compostage et le jardinage traditionnel. Ces différents environnements et technologies permettent de cueillir une grande diversité de plantes, tels que des champignons dans des endroits plus obscures et humides, des plantes vertes et des fleurs, ou même des espèces hors saison ou climat dans des environnements contrôlés.

L’agriculture urbaine peut aussi être implémentée pour répondre à une logique commerciale. C’est le cas de plusieurs startups (Infarm), d’entreprises louant des parcelles de potager (Peas and Love) ou spécialisées dans la construction d’espaces verts en ville (TOPAGER). Des chefs de restaurants et hôtels ont notamment construit des potagers sur leur toits en soulignant le différentiel de leurs ingrédients cueillis localement (hôtel Pullman, Thierry Marx sur le toit du Mandarin Oriental, Yannick Alléno à la Maison de la Mutualité, etc.).

Néanmoins, l’agriculture urbaine sert de nombreux autres objectifs et peut avoir différent impacts sur le territoire. Parmi les plus importants, on peut citer : la cohésion et l’insertion sociale dans les cités (Ferme écologique éphémère à Bobigny, le Paysan Urbain à Romainville), la pédagogie pour les élèves (association Veni Verdi), la formation pour les étudiants (Ecole du Breuil, AU/LAB, ENSFEA), le renforcement du lien social dans des quartiers tout aussi pauvres que riches (Incroyables comestibles, ferme urbaine de Saint-Denis), la réduction de l’isolement et l’occupation des personnes âgées (Hommes en action), la mise en emploi des personnes en réinsertion et des handicapés (le Centre du Plateau), entre bien d’autres. Elle peut ainsi être adoptée par un public varié, du plus vulnérable au plus élitiste, et être portée par les pouvoirs publics, des associations, des entreprises (sociales ou pas) ou mêmes par des particuliers.

La quête d’une alimentation plus saine et du renouement avec le « local » est à la source de l’intérêt croissant pour l’agriculture urbaine.

Si l’agriculture urbaine est utilisée comme moyen de subsistance pour la survie et l’alimentation des familles dans les pays du Sud et dans les zones rurales, elle incorpore une fonction nouvelle dans les centres métropolitains des pays du Nord, incorporant des préoccupations environnementales et sociales très présentes dans les courants sociétaux contemporains, revendiquant un retour au local.

Le système agroalimentaire traditionnel est depuis longtemps critiqué par rapport à la durée et la distance du transport des aliments contribuant à l’émission de gaz à effet de serre, à son utilisation massive d’OGM et de pesticides nocifs, et son impact sur les commerces et communautés locales. Ainsi, l’agriculture urbaine apparaît comme une alternative permettant de consommer des aliments de qualité supérieure, produits localement par des structures sensibles aux enjeux liés à la santé. Elle incarne aussi le thème de la résilience, très présent au niveau de la coopération internationale, permettant aux villes de renforcer leur autonomie en matière d’approvisionnement d’aliments et leur habilité à faire face à des catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et intenses avec le changement climatique. Sa capacité à réutiliser les déchets organiques via le compostage contribue aussi à l’attention reçue par l’agriculture urbaine, dans une logique de système de production circulaire.

L’attention attribuée à l’agriculture urbaine s’explique notamment par les différents types d’impact positifs qu’elle peut avoir sur la société, cités auparavant. En effet, elle répond la une tendance sociétale de recherche de lien social parmi les communautés et de revitalisation des quartiers. Elle permet de rassembler des habitants autour d’une activité ludique, ainsi que de redonner un sentiment d’utilité à des personnes laissées aux marges de la société. Elle répond aussi à une glorification de la campagne comme lieu de vie rêvée de la part des citadins, exigeant plus d’espaces verts et de nature face à la constante hyper-croissance des villes.

Malgré des efforts considérables, d’importants défis sont encore à surmonter pour la normalisation de l’agriculture dans le scénario urbain.

Ainsi, l’agriculture urbaine apparaît comme une réaction aux tendances sociétales et environnementales contemporaines. Pour aller plus loin, est pour faire de l’agriculture urbaine la norme dans les espaces urbains, il faut continuer les réformes législatives –dépendantes du climat et du contexte politique – relatives à l’utilisation des territoires vacants et espaces dédiés à la culture. Comme tout activité innovante, l’agriculture urbaine doit encore démontrer sa capacité à être viable sur le long-terme, alors que de nombreuses fermes urbaines se voient contraintes de mettre fin à leurs activités. En effet, à l’heure actuelle, les espaces productifs marchands ne représentent que 3,7 hectares, soit 5% de la surface cultivée[8]. L’agriculture urbaine fait aussi l’objet de recherches scientifiques afin d’évaluer l’impact de l’environnement urbain, souvent pollué, sur la qualité de produits et donc sur la santé des consommateurs.

Finalement, les citadins sont confrontés à une réalité inhérente à la densité démographique des villes qui contraint la quantité d’aliments qui peut être produite : les villes ne pourront jamais fonctionner à travers un approvisionnement strictement local des aliments[9]. Par contre, si l’agriculture urbaine ne peut pas résoudre, seule, tous les problèmes liés au système alimentaire, elle fait tout de même parti d’une constellation d’interventions nécessaires pour faire émerger un système plus juste, durable et résilient, marqué par des interactions et complémentarités complexes entre zones urbaines, péri-urbaines et rurales.

[1] http://www.fao.org/ag/fr/magazine/9901sp2.htm

[2] https://www.choisyleroi.fr/citoyennete/cartographie-participative-de-lagriculture-urbaine/

[3] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/11/01016-20190211ARTFIG00226–marseille-l-agriculture-urbaine-seduit-les-investisseurs.php

[4] https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-3-page-49.htm

[5] https://www.la-croix.com/Journal/chiffres-cles-lagriculture-urbaine-2018-02-24-1100916186

[6] https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/video-parking-bunker-toit-containers-l-agriculture-urbaine-prend-racine-146966.html

[7] Cartographie des jardins de l’Ile-De-France : http://agricultureurbaine-idf.fr/carte#!/jardin/614-petite_ceinture_12eme_et_20_eme ; http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ile-de-france_154319#12/48.8689/2.3758

[8] http://territoires.blog.lemonde.fr/2016/03/15/les-chiffres-de-lagriculture-urbaine-et-periurbaine/#_ftn3

[9] https://www.slate.fr/story/117939/agriculture-urbaine-lien-social